關于微專業

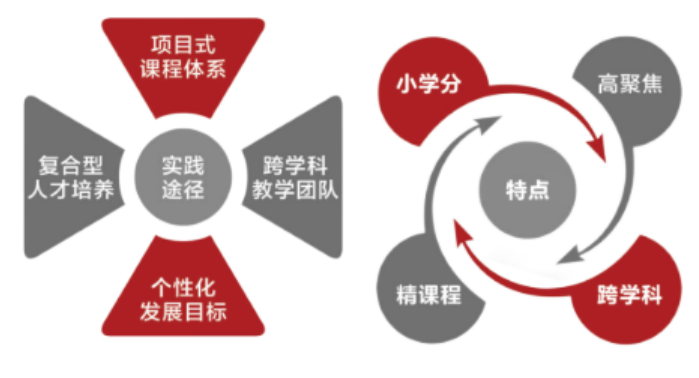

微專業是指本科專業目錄外,圍繞某個特定專業領域、研究方向或者核心素養,提煉開設的一組核心課程,通過靈活、系統的培養,使學生具備相應的專業素養和專業能力,提高學生知識結構的復合性,提升與社會需求的匹配度。

微專業是學校在產教融合背景下,為培養高素質人才而推出的又一重要舉措。這一舉措旨在積極響應新技術、新業態、新模式、新產業的迫切需求,推動人才培養質量的全面提升。通過微專業的設立,同學們不僅能夠拓寬知識視野,增強專業技能,還能促進不同學科之間的交叉融合,為同學們未來的學術深造及職業生涯提供更為廣闊的空間。

實現途徑和特點

為什么要報微專業

01資源建設

1.“微”-更濃縮課程的知識精華,瞄準前沿領域,對接新興技術和領域核心技能。

2.“微”-更容易進行現有資源共享和充分利用,快速高質量建設。

3.“微”-更精準支撐技能賽事賽項,也適合成為獨立賽道。

4.“微”-更能以作為大賽的支撐成為“以賽促學”的有效平臺。

02人才培養

1.“微”-更聚焦關注學生的個性需求及愛好,實現個性化人才培養。

2.“微”-更利于培養學生實用技能,成為一專多能的復合應用型人才。

3.“微”-更方便精準對接職業能力、職業素養要求,提高崗位適應力。

4.“微”-更自由的學習方式,幫助快速獲得“超”能力,成為“多面手”

03社會服務

1.“微”-更快速適應技術知識迭代升級,滿足社會對人才的需求。

2.“微”-更能使畢業生掌握核心技能,促進考證,上崗即為能用人才。

3.“微”-更能拓展性地開展技能人才的培訓、等級認定等服務社會。

4.“微”-更能對接區域經濟發展,學科專業交叉服務人才對位培養。

學生問答

Q:微專業的報名條件?

A:微專業采取自愿報名的方式,招收本科完成一年級課程且沒有升入四年級的學生和專升本一年級的學生。具體招生專業由微專業開設單位確定。

Q:微專業的修讀時間是怎么設定的?

A:學制一般1~2年,修讀不占用正常上課時間,一般安排在校公共選修課時段或周六日以及寒暑假時段,培養方式靈活,計劃每年秋季學期開始開班授課。一般利用周末及寒暑假的時間進行上課。

Q:每個班級有多少名學生?

A:原則上20人及以上開班。

Q:微專業有結業證明嗎?

A:完成微專業相應學業并考核合格后,頒發對應微專業的結業證書。

Q:微專業的課程數量和學分是多少?

A:每個微專業原則上設置4—8門具有核心功能的課程,每門課程原則上為1—2學分,總學分控制在9—12學分。修讀的學分能夠置換2學分的通識選修課程。

Q:微專業是如何收費的?

A:我校微專業不收取任何費用。

Q:微專業什么時間開始報名?

A:學校預計每年秋季學期第10-11教學周發布報名通知,資格審查合格后即可參加學習。

Q:怎樣報名?

A:線上線下報名方式均可。

線上報名:學生掃描二維碼進行報名

線下報名:學生到所在學院報名,并填寫《長春建筑學院2025年微專業學生報名匯總表》。

學校開設了哪些微專業

學校開設的29個微專業像一片知識的海洋,等待著你們去探索、去發現、去創造。

長春建筑學院2025年微專業設置一覽表

序號 | 微專業名稱 | 開設單位 |

1 | 綠色建筑模擬技術 | 建筑與規劃學院 |

2 | 景觀照明設計與應用 | 建筑與規劃學院 |

3 | 時空數據智能工程與城市治理 | 建筑與規劃學院 |

4 | 建筑工程資料管理 | 土木工程學院 |

5 | 光伏工程 | 城建學院 |

6 | 智能物聯網技術 | 電氣信息學院 |

7 | 房地產價格評估 | 管理學院 |

8 | 人力資源招聘技術 | 管理學院 |

9 | 智能財務與會計 | 管理學院 |

10 | 橋梁智能檢測 | 交通學院 |

11 | 直播電商實戰 | 文化創意產業學院 |

12 | 智慧文旅項目策劃 | 文化創意產業學院 |

13 | 非遺文創設計 | 文化創意產業學院 |

14 | 品牌IP智創 | 文化創意產業學院 |

15 | AI影視動畫制作 | 文化創意產業學院 |

16 | 數字藝術表現 | 公共藝術學院 |

17 | 極簡家具設計 | 公共藝術學院 |

18 | 新媒體藝術空間設計 | 公共藝術學院 |

19 | 美麗鄉村與文旅策劃 | 公共藝術學院 |

20 | AI數字藝術設計 | 公共藝術學院 |

21 | 城市更新與文旅街區策劃 | 公共藝術學院 |

22 | 寒地生態冰雪農旅設計與智慧運營 | 公共藝術學院 |

23 | 健康評估與促進 | 健康產業學院 |

24 | 緊急救援與實用急救技術 | 健康產業學院 |

25 | 食品營養與健康 | 健康產業學院 |

26 | 人形機器人運動控制技術與應用 | 人工智能產業學院 |

27 | 智慧康養大數據 | 人工智能產業學院 |

28 | 數字建造 | BIM實訓中心 |

29 | 國際建筑工程職場英語 | 基礎教學部 |

來源:教務處

初審:何志超

復審:吳秋實

終審:李英杰